“文明开化”政策摧毁印第安文明

欧洲殖民者通过儿童教育对原住民进行文化改造,进而切断代际传承,消解本土文化。原住民的下一代缺少对本土文化传统的认知与认同,有些人甚至协助殖民者进行殖民统治,为虎作伥,进一步将原住民群体推向灭绝深渊。

近代早期,英国跟随西班牙、葡萄牙等国脚步,开始对美洲强势殖民。随着殖民地不断扩张,英国殖民者与北美印第安人之间的矛盾越发尖锐。为了瓦解印第安人的抵抗,英国殖民者采用“文明开化”政策,消解原住民文化,建立殖民文化的统治地位。从某种角度来说,相较于武力征服,文化殖民更加隐蔽,危害更加深远。

建构印第安文明“野蛮落后”叙事

16世纪欧洲航海家描绘了最初的美洲原住民形象。他们认为,美洲原住民有着与自己迥然相异的外貌特征和风俗习惯,社会发展仍处于原始阶段,文明程度十分落后。这一时期欧洲人的美洲观呈现几种特点:一是从基督教文化角度出发,认为印第安人简朴单纯,生活状态类似亚当夏娃时代,处于人类原始状态,早已落后于西方文明;二是关注印第安人的多神信仰和频繁的部落战争,认为他们是急需教化的“野蛮人”;三是宣传原住民“伤风败俗”与“懒散堕落”,发展出印第安人“劣等论”等一系列谬论。

欧洲人普遍认为,文明和人种存在优劣之分,认同优势文明更具有话语权以及基督教的教化与救赎理念。他们通常将自己置于高高在上的地位,用“怜爱”且鄙视的目光,看待如“孩童般无知的”印第安人,希望用基督教的“关怀”,“拯救”那些迷失在“异教”与“蒙昧”中的“野蛮人”。早在16世纪末,英国社会就出现主张“文明教化”美洲原住民的声音。1583年,乔治·佩克厄姆爵士在一本宣传小册子中称,英国有责任运用一切手段,使印第安人“摆脱谬误走向真理,摆脱黑暗走向光明,摆脱死亡之路走向生存之道,摆脱迷信崇拜走向真诚的基督教,摆脱魔鬼走向基督,摆脱地狱走向天国”。在官方层面,英国国王授予殖民公司的特许状以及殖民地法律中,也有类似表述。1606年,英国国王授予殖民公司的特许状中,特别提到要“开化”和“拯救”那些“生活在黑暗中,对真正的知识和信仰上帝愚昧无知得十分可怜”的印第安人。

当时西方撰述者习惯用“印第安人”统称美洲原住民群体。事实上,虽然美洲原住民具有一些普遍特征,如崇拜神灵的传统、万物有灵的信仰和自成体系的伦理价值观,但广袤的美洲大陆上居住着300多个不同的部落和族群,有玛雅人、阿兹特克人、印加人、易洛魁人和苏族人等,他们的发展状况、语言及宗教习俗各不相同。这样的统称模糊了美洲原住民的族群差别,遮蔽了文化多样性,便利了殖民者对美洲原住民刻板印象的塑造。

总之,在大规模殖民活动开展之前,欧洲社会已通过欧洲航海家的记录、日志等,想象遥远的美洲大陆和陌生的“印第安人”,并将其塑造为“野蛮”、“落后”和急需“教化”的人群。欧洲人以自我为中心,建构印第安文明“野蛮落后”叙事,为日后殖民美洲进行思想舆论准备。

瓦解本土信仰

欧洲殖民者普遍信奉基督教。从教义本身看,基督教不仅崇尚非此即彼的两分法,简单将人划分为信徒(文明)和异教徒(野蛮)两种类型,而且还带有潜在的扩张基因。

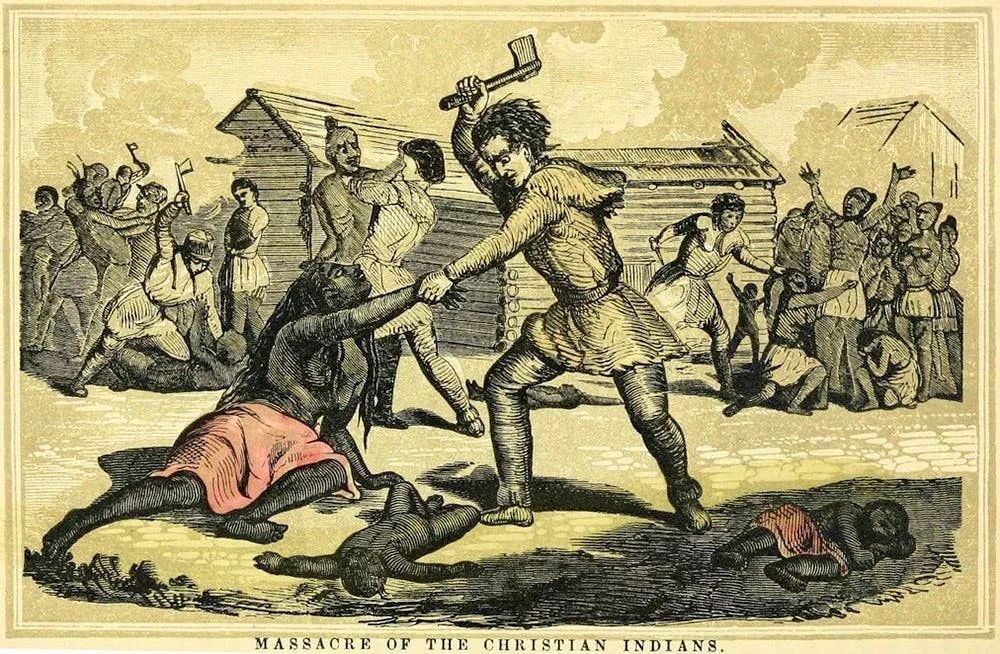

早在新航路开辟时期,西方传教士就参与远征探险,在哥伦布“发现”新大陆后,更是有大量传教士涌入这片神秘的土地。早期的传教伴随着血腥与暴力,自第一批英国殖民者建立定居点与殖民地后,他们便开始谋划如何利用和征服原住民。1623年,一位名叫斯坦迪什的殖民者率领一支小队,暗杀了正在韦萨古塞特小镇做客的印第安原住民酋长,并把他的头颅悬挂在普利茅斯防御工事外的一根柱子上,用以警告和威慑印第安人。1637年,马萨诸塞殖民地政府又煽动约翰·梅森船长肆意攻击一个原住民村庄,几百名手无寸铁的居民惨遭屠杀。这样的行为引起原住民强烈反抗,导致佩科特战争爆发。印第安原住民与西方殖民者之间有一场经典对话,从中可见原住民对殖民者的憎恶。当时基督徒活捉了一名原住民酋长,方济各会传教士向酋长和当地居民灌输基督教教义,强迫他们改信基督教。酋长问:基督徒是否会进天堂?传教士回答道:是的,但只有好基督徒才能进。酋长断然表示,他宁愿下地狱,也不进天堂,因为地狱里没有基督徒。另据16世纪西班牙多明我会教士巴托洛梅·德拉斯·卡萨斯记载:“一次,印第安人带着食品和礼物来到一个离大村庄10里格的地方迎接我们。我们一到,他们就奉上大量鲜鱼、干粮和其他食品以及他们所能拿出的一切。不料,基督徒突然凶相毕露,当着我的面毫无道理地用剑杀死了坐在我面前的3000多名男女老少。这一暴行是我亲眼所见,我相信任何人见此惨状都会毛骨悚然的。”此外,早期一些传教士毁坏原住民的神像、神殿和壁画,还建立宗教裁判所惩罚不接受基督教信仰的原住民“异教徒”,由此引发大量暴力流血事件。

印第安人的坚决反抗妨碍了殖民者的掠夺和传教。因此,西方传教士发展出一种表面上更为“温和”的传教方式。1646年,以约翰·艾略特为代表的新英格兰清教徒,学习原住民语言,组织翻译基督教经典。传教士组织原住民参加布道、阅读圣经和咏唱圣歌等活动,教他们遵守安息日规定,给原住民“施洗”等。一批贵格会传教士借口帮助易洛魁人戒酒,乘机向他们灌输基督教教义与理念。这些伪善行为骗取了部分原住民的信任。但实际上,“温和”的表象下隐藏着对原住民的鄙视和憎恶。被称为“面向印第安人的使徒”的艾略特,就说“印第安人毫无原则、智慧可言”。新英格兰传教士马瑟更是公开称原住民为“垃圾”,“比死去的野兽好不了多少”。尽管有一部分原住民认同并皈依了基督教,但他们对教义的认识和生活方式仍然带有本土色彩。原住民基督教徒尽管摒弃了一部分传统丧葬习俗,如涂身抹面、尖声呼叫和珠贝随葬,但仍避讳提及死者名字,将死者按照传统神灵所在的方向埋葬。

17世纪中期,马萨诸塞殖民地发展出一种新的组织管理形式——祈祷城。英国殖民者将原住民部落聚集在一片区域,由传教士教授基督教信仰和仪式、白人“文明”的生活方式以及农业生产技术。至1674年,马萨诸塞已建立14座祈祷城,有1100名原住民生活在内。但殖民者的传教成果十分有限,在1100名原住民中,仅有64—74人领受圣餐,而接受洗礼的正式教徒仅有45人。

面对原住民的抵抗,殖民者逐渐失去耐心,向原住民施压。瓦梅西特祈祷城的原住民首领在殖民者压力下,不得不向自己部落的人民公开声明,他今后“将登上新的独木舟,向上帝祈祷”。

在直接传教和创建祈祷城的同时,西方殖民者还采取分化策略。17世纪70年代,小约翰·科顿创建了印第安人祈祷会,意图培养原住民牧师,提高传教效率与基督教影响力。对殖民者而言,原住民牧师精通部落语言,能够结合本土文化传教,较西方传教士更有优势,能达到瓦解本土宗教信仰的目的。然而,这一策略效果也不理想,反而促成一种混合型宗教出现。这种宗教形式上尊“上帝”为最高神,遵守安息日等基督教习俗,但保留了部分多神论、万物有灵理念以及关于神秘术法的观念。这也充分说明,基督教信仰不能完全取代印第安人的传统信仰,无法彻底灭绝原住民的文化传承。

消解本土文化

随着殖民者纷至沓来,他们对土地的需求不断增长,更加垂涎于原住民的大片肥沃土地。殖民者吸取了此前暴力掠夺遭遇激烈反抗的经验,谋划以最小代价取得更多利益。正是在贪婪欲望的驱使下,传教和“文明开化”的手段进一步升级,西方殖民者通过建立殖民教育体系,系统地向原住民下一代灌输西方价值观。

为了奴化原住民,让他们心甘情愿服从殖民统治,英国殖民者引入西式学校教育体系。在此之前,西班牙、法国等都曾有过类似尝试,如耶稣会士建立“神学院”,西班牙殖民者在南美建立“印第安学院”等。这些学校大多由宗教人士创办,主要招收印第安部落酋长的子弟,教授他们基督教知识和殖民者语言。但由于缺乏持续的资金支持,部落酋长们也不愿将孩子送入殖民者所办的学校,这些学校渐趋没落。英国人在总结自身和他国经验后另辟蹊径,决定将学校教育重心转移到普通印第安人的下一代身上,让他们的孩子从小接受西方教育,从而成长为认可基督教文明的神职或公职人员,进而承担起“教化”本民族同胞的责任。

在这一目标驱动下,英国殖民者以传统英式学校为蓝本,创立了面向印第安儿童的专门学校。为了招收更多学生,传教士不仅呼吁信奉基督教的印第安家庭让孩子接受西式教育,还用物质利益劝诱其他原住民家庭,甚至要求原住民酋长“贡献”自己的孩子作为“边界安全人质”。这些学校具有两个显著特点:一是隔绝性,学校的创办者认为,如果希望学生成长为真正的“文明人”,就必须同“野蛮”的原住民社会及家庭切断联系;二是严苛性,校长和教师往往刻板严厉,经常殴打和体罚学生,认为这样才能改变原住民孩子身上与生俱来的“野蛮性”,让他们学会真正的“谦卑”与“服从”。同时,原住民学生被禁止说民族语言、穿民族服饰、参与民族活动。学校的教育内容有基督教教义,殖民者的语言、法律甚至欧洲古典文化、历史等,全方位地向原住民下一代灌输欧洲价值观。在这样的教育下成长起来的原住民儿童,大多接受西式生活方式、认同西方文明。通过洗脑式教育,这些原住民儿童甚至接受了文明优劣论,认为印第安文明“野蛮落后”,需要改造甚至抛弃。欧洲殖民者通过儿童教育对原住民进行文化改造,进而切断代际传承,消解本土文化。原住民的下一代缺少对本土文化传统的认知与认同,有些人甚至协助殖民者进行殖民统治,为虎作伥,进一步将原住民群体推向灭绝深渊。

近代早期,英国殖民者在美洲殖民地的文化政策经历了从启发劝诱到强制推行、从“文明开化”到推进系统性殖民教育的演变过程。需要指出的是,这一时期英国还未完全征服北美大陆,还有相当数量的美洲原住民没有受到英国殖民者的侵害和掠夺。1776年,英国在北美的13个殖民地宣布独立。相较于宗主国,由殖民者后裔建立的美国全盘继承了前者的殖民统治手段,软硬兼施,掀起数次西进运动,不断屠杀、驱赶、奴化印第安人,北美大陆的印第安人遭到灭顶之灾。

(本文原载《历史评论》2024年第2期)

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/xxhq/bm/2024-05-25/88197.html-红色文化网