八路军是一支“真正懂得学习”的文化之师

八路军绝非没文化的“土八路”,而是一支真正的文化之师。正如时人所言,八路军是“真正懂得了‘学习’这两个字的人”。

“土八路”原指八路军中未被编入正规战斗序列的部队,后被人引申出八路军没有文化的意思。就表象看,八路军身处敌后农村,武器装备落后,但若就此认为八路军没有文化,实属管中窥豹。自抗战爆发,中国共产党就充分认识到这场战争既是军事实力的对抗,也是精神文化的较量,提高将士的文化水平是八路军一直坚持的方针。事实上,八路军是一支真正懂得“学习”二字的部队,通过学习与阅读,将自身锻造成一支为中国革命事业奋斗的“文化大军”。

高度重视部队文化教育

总的来看,初期的八路军将士受教育水平确实不高。任弼时在给共产国际的报告中指出,八路军中工农占绝大多数,知识分子占比极低。据八路军留守兵团统计,部队中受过中等以上学校教育的占10%,上过小学的占28.5%,未上过学的占61.5%。需要指出的是,这是旧中国的社会文化条件在八路军中的体现。中国共产党高度重视部队文化教育。党中央明确指出,不识字和没知识,会影响政治上的进步,绝不是八路军军人的光荣,也无法成为一名称职的共产党员。毛泽东在陕甘宁边区文教工作者会议上指出,“没有文化的军队是愚蠢的军队,而愚蠢的军队是不能战胜敌人的”。

为提升部队文化水平,八路军大力开展学习运动,推行每天两小时学习制度。为了便利部队的学习,中共中央要求较大的根据地都要开办一个印刷厂,以加强报纸刊物和书籍发行工作,并组织专门的运输机关与掩护部队。八路军总政治部创办的印刷厂,除印刷有关刊物与中央军委和八路军总部的命令、指示、训令、公报等文件,以及军用地图外,还印刷出版不少中外名著名篇,供八路军干部战士阅读。中央出版发行部专门派人到各根据地帮助建立印刷厂。八路军一二九师设有专门的书报编辑部门和印刷厂,编辑印刷各种对日军宣传材料、战士文化读本、整风学习材料以及《论新阶段》《论持久战》等著作。

八路军驻各地办事处大多设立图书馆。一些部队根据战斗生活特点,以简单易行、灵活多样的形式,建立部队图书馆和阅览室,如八路军一一五师晋西留守处图书馆、河东部教导队图书馆等。还有的部队设立军民阅读室和连队流动阅览室。不少根据地创办了书店,书报发行网遍及辖内各县区。如晋绥书店就在当地较大的集镇新建了一批书刊代销处,还发展了一批图书商贩,逢集就摆书摊。太行区华北书店在一些地区开设门市部,为部队干部提供学习阅读材料。延安的图书机构也经常向根据地赠书。中山图书馆是延安最大的图书馆,曾向晋察冀根据地前线八路军将士捐赠各种书报7000多册。八路军一二〇师取得晋西北大捷后,中山图书馆将200本战地刊物赠送其主力部队三五九旅。

大力推行学习制度的同时,中国共产党大量吸收知识分子加入八路军,部队中的知识分子比例有了极大提升。晋察冀军区步兵第十团就被称为“知识分子团”。该团领导成员中百分之八十以上是参加过“一二·九”运动的北平大中学生和东北流亡学生,其中不少大队和中队的主要干部,也都是由大中学生担任。通过工农干部的知识分子化和知识分子的工农群众化,八路军整体文化水平得到极大提升。

指战员学习热情高涨

勤奋好学是中华民族的优良传统。只是在旧中国的时代条件下,民众学习文化知识的要求得不到保障。中国共产党高度重视民众知识水平的提升。民众加入革命军队中,学习热情得到进一步激发。美国著名战地记者杰克·贝尔登说,八路军的文化水平“比国民党士兵高得多,比华北农民也高得多”。

许多八路军战士养成阅读和学习的习惯。他们认为文化是“千里眼、顺风耳”,只有努力学习才能“耳聪目明”。阅读和学习的地点,可以是阅览室,也可以是房顶、山坡或马背,甚至是训练场和战场。为了加强学习,有时部队出操报数时,用“a、b、c代替一、二、三”,以此学习新文字;作战时遇到新敌人或新地名时,便可利用这些新名词教战士认识生字。有的还在更为“独创”的场所进行阅读学习。曾任八路军第四纵队司令员的彭雪枫就有一个很僻静的“密室”。所谓“密室”,实际是一座年久失修的小庙,由于比较僻静,他就在这个“密室”里阅读学习。

一位叫赵勇田的八路军战士,经常在挎包里装一些书,不管行军路上还是战斗间隙,一有空就掏出来看看。遇到反“扫荡”或大转移时,为了轻装行军,忍痛抛弃的书不知凡几,但他心里时常惦记着这些书的下落,总想有朝一日把它们找回来。身处前线战场的八路军将士,秉持在“战斗中学习,战场上生活”的态度,经常在老乡房顶上的柴禾堆里躺着看书,认为“游击战争环境中难得这片刻的安宁”。西北战地服务团成员高敏夫在晋西北根据地期间,在驴背上阅读周立波的《晋察冀边区印象记》。八路军在“驴子背上”、“房顶上”、“山坡上”忘我阅读的情形,表明随时随地阅读学习已然成为他们的一种习惯。阅读习惯一旦养成,便会沉浸其中,享受阅读的乐趣。有的八路军干部因种种原因无法尽情阅读,便“总觉得自己落后,比不上任何人,以致精神上受刺激,生活上不痛快”。

酷爱读书的彭雪枫在八路军驻太原办事处工作期间,经常光顾经销进步书籍的觉民书报社,其不少书刊均在此处购买。他获悉太原新开“中外书店”、“社会书店”两家书店后,顿觉兴奋不已。他阅读兴趣广泛,涉猎书籍多,无论是马列著作、毛主席著作、党内书报文件,还是报章杂志,无论是自然科学、文学艺术,还是经济、政治、军事、历史,无论是中国的书,还是外国的书,也无论是说书唱本,还是诗词经史,他都有兴趣阅读。

八路军战将秦基伟出身贫寒,“只略识几个字”,经过学习,仍觉得阅读能力“没有什么进步”。他不断反思,最后决定每天记日记,以“练习文字上的进步”,提高阅读能力,进行“对自己思想意志上的检查”。经过不懈努力,秦基伟的阅读水平极大提高,养成阅读《新华日报》的习惯。他离开晋察冀军区奔赴前线,因多日未看《新华日报》,深感“一切消息和国际的转变情形是一概不知,使人非常苦闷”。他后来回忆道,“只有学习,才能不断拥有新鲜的知识,不断开拓新的意识,不断产生新的思维。学习使人成熟,也能使人年轻”。

八路军战士有真文化

读书识字只是学习文化的方式,但在革命军队中,懂得为谁打仗、如何打仗、怎么样革命,才是真文化。八路军将士通过阅读和学习,突破了旧中国社会文化条件的客观阻碍,提升了自身的认知水平,更重要的是借此将自身与中国共产党的使命和担当紧密结合到一起。

八路军将士积极学习文化知识,借助文化的力量来深化自己对军队和战争的认识。他们读了党内刊物《党的生活》,就立刻想到这对抗日战争和部队政治工作有什么样的启示。八路军干部马千里阅读了记录红军长征情况的著作《中国的西北角》,对红军如何突破层层包围最终完成长征的问题有了深刻认识,认为“最大的原因是他们深得人心,运用巧妙的游击战术,得到老百姓的拥护,以军事的劣势战胜优势的敌军”。他认为《中国的西北角》这本书“把我们引向了同情共产党和愤恨日本军国主义的道路”。

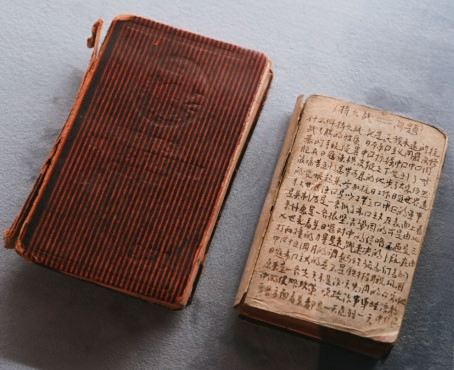

图为抗战时期天津蓟县一位八路军战士学习“持久战”的笔记本李胜利/供图

更重要的是,八路军将士通过学习文化知识,更加深入理解中国共产党的使命和担当,将自身融入民族独立、人民解放的伟大事业中。八路军战士刘荣曾认为,作为一名马列主义者只应专攻马列主义原著,阅读中国古代小说是落后无用的,但后来他发现古代小说对于抗战也有很大意义。此后,他常常读名人列传,“看到那些英雄人物和先烈那种舍己为群的豪爽气概以及光荣就义临终不屈的精神时,往往掉下眼泪”。他说:“效法这些烈士的英雄气概,为我党的事业与中华民族的解放事业,鞠躬尽瘁,死而后已!这就是我坚定不移的志愿,也是我毕生之崇高理想”。在晋察冀根据地和延安生活过的美国记者霍尔多·汉森发现,八路军战士从参军那天起,就注重学习文化,而且他们总会将学习与未来联系起来,甚至“14岁左右的小游击队员”都在“激烈辩论未来中国政治形势的发展”。

总之,八路军绝非没文化的“土八路”,而是一支真正的文化之师。正如时人所言,八路军是“真正懂得了‘学习’这两个字的人”。这种特质不只存在于八路军中,也存在于中国共产党领导的其他人民军队中,为党在抗日战争中发挥中流砥柱作用提供了强大的精神和文化支撑。

(作者单位:天津商业大学马克思主义学院,本文原载《历史评论》2024年第2期)

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- https://www.hswh.org.cn/wzzx/llyd/ls/2024-05-22/88146.html-红色文化网